|

元気ですかー?元気 元気 元気が1番。 元気があれば何でも出来る。 元気があれば、借金も怖くない。 あれあれ首がまわらないよー

山奥の茶農家、八代目(茶農家4代目)の高畑裕です。 簡単に高畑園の紹介をします。

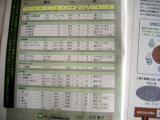

茶園面積 115アール 製茶機械 寺田式60k 1ライン 経営形態 自園 自製 直販

静岡県認定 エコファーマー 認定番号 第2050374号

エコファーマーとは、土づくり、化学肥料・化学農薬の低減を一体的に行う生産方式を導入する計画を立て、都道府県知事の認定を受けた農業者です エコファーマーとは、土づくり、化学肥料・化学農薬の低減を一体的に行う生産方式を導入する計画を立て、都道府県知事の認定を受けた農業者です

☆直売(通信販売)をはじめた理由

私が継いだばかりの頃、まだ直売(通信販売)は、していませんでした。近くの農協へ、すべてのお茶(荒茶)を出荷していました。しかし私は、家族で力を合わせ栽培したお茶だから直接お客さんに届けたい、自分の名前で販売したいと思い、直売を始めました。始めたばかりの頃は、妻と夜なべでダイレクトメールを何百通も書き、見本茶入れて、いろいろなところへ宣伝しました。最初に注文下さったお客様のことは、今でも覚えています。そして購入したお客様が宣伝してくださったおかげで、少しずつ軌道にのってきました。本当にありがたいことです。

☆お茶のこだわり

1.自園自製直販 (自分の育てたお茶を自分で製茶し、直接お客様に届ける)

最近は、共同で製茶工場を持ち、収穫した茶葉をまとめて、大型機械で能率良く製茶をしている農家がほとんどです。しかし高畑園は、個人で小さな製茶工場を持っています。栽培したお茶を、品種別、品質別に細かく分け、小さな機械で手間暇掛け、お茶の製造をしています。時代遅れの声もありますが、最高のお茶をお客様へお届けするためです。また古い機械ばかりですが、以前製茶機メーカーに勤めていたこともあり、自分の感性に合った製茶が出来るよういろいろ改造しています。製茶機械を触っているときは、時間を忘れてしまいます。

2.昔ながらの手摘と、最新のレール茶摘み機による収穫

熟練した技術で、1葉 1葉丁寧に収穫する「手摘み」が最高の収穫方法ですが、近年では、摘んでくださる「お茶摘みさん」達が高齢化して、少なくなってきました。「手摘み」のお茶は、本当に価値あるお茶なんです。 高畑園では「手摘み」の収穫とともに、最先端の「レール式茶摘み機」を導入しています。2本のレールの上を自走しながら収穫します。ミリ単位でレベル調整が出来ますので、思いのままの収穫が可能です。また短時間に収穫出来るため、葉の鮮度が落ちません。「手摘み」と変わらぬ良いお茶が収穫出来ます。

3.新茶の葉を全部収穫しない、木に少し残す

茶の木にとって(新茶)は大事な赤ちゃん。お金になるからといって全部、茶の木からとりあげてしまうのはかわいそう。茶の木もすねちゃって「新茶を産むのやめた」なんて考えるかも知れません。でもこれちゃんと科学的な根拠があるのです。

新茶の葉を全部収穫してしまうと、茶の木には去年出た、古い葉しか残っていません。古葉から、次の新茶になる芽を出させるよりも、若い新葉から芽を出させた方が良い芽がでます。若さってすばらしいですね。

4.ぼかし肥料でふかふかの土作り

高畑園で使用する主な肥料は発酵有機肥料(ぼかし肥料)と言い魚粕や菜種粕などの有機を微生物や菌類で発酵熟成させた肥料です。生の有機と違い、発酵と言う前処理を施すことにより土壌中での分解過程を容易にし植物に吸収されやすくなります。化学肥料は少ししか使用しません。でも別に環境にやさしい栽培とか、有機栽培にこだわろう等という考えでしている訳ではありません。良質のお茶を作ろうとしたら自然と有機肥料になってしまっただけです。基本は土作りです。優れた土壌でなければ、優れた植物は栽培できません。土壌の物理性の改善や微生物を増やし地力を強めるに有機肥料を使うのです。またその有機肥料の分解促進のため化学肥料を年1〜2回ほんの少し使用します。 その他アミノ酸たっぷりの「かつお節煮粕」や、「さなぎ粕」などの肥料や、「魚肉の抽出液肥」など最高の有機を使用し栽培しています。

有機肥料について詳しく知りたい人は

「川合肥料株式会社」 http://www.orange.ne.jp/~hiryo/

5.土に毎年、健康診断を受けさせる

年1〜2回、茶園から土を採取し、業者にお願いして分析をしています。保肥力、塩基飽和度、塩基バランス、土壌酸度など数値化して調べ、土の健康診断をしています。科学的根拠に基づいた土作りをしています。

6.昔ながらの若蒸し製法

蒸し時間の短い製法が「若蒸し(浅蒸し)製法」長い製法が「深蒸し製法」です。 「深蒸し」のお茶は、煎れるとすぐに濃い緑色のお茶が出ますが、長時間蒸すことにより、色は出るが香りと渋味を飛ばしています。蒸し時間の短い「若蒸し」は色は出ませんが、香り、渋味が残るため、お茶の葉の質がストレートに出ます。特に新茶時期には渋味が強いのですが、秋になり熟成されると渋味が減り、甘みが増します。新茶時の鋭い香味、秋の熟成されたマイルドな香味、本物の高級茶だけが持っている特徴です。しかし残念なことに最近は、お湯をそそぐとすぐに出る「深蒸し」の需要が高くなっています。「若蒸し」は煎れ方が難しくデリケートな点も敬遠される理由かもしれません。しかし、山のお茶特有の香り、滋味を味わってもらうには、昔ながらの「若蒸し」でないと真価がでません。

☆私の本音

本当は、・・・・・・・・・農家になりたくありませんでした。

工業関係の仕事に就きたいと思っていました。私は子供の頃からとても凝り性で神経質。模型の船や自動車など設計し作ったり、ステレオのスピーカーを自作したりして遊んでいました。ちなみにパソコンも自作しました。あまり調子良くないけど(^_^;)

こんな私が、お茶の製造にはまってしまいました。製茶機械の微妙な設定で、お茶の品質が大きく変わります。その微妙な調整を、人間の五感を駆使しておこないます。機械いぜりが大好きな私には、面白くてたまりません。コツをつかんでくると、どんどんのめり込んでしまいました。機械のあの部分を少し改良してみよう、制御盤の設定を変えてみようとか、深夜1人で作業していると、マニアックな変な気分になります(笑)。 ところが、いくら機械を調整しても最終的的には自分の手の感触と鼻で判断しなくてはなりません。

もう十何年とやっていますが、それでもお茶の技術ってほんとうに奥が深くてむずかしい。たまに「これだ!」と感じたときはゾクゾクします。私はお茶にはまってしまいました。

|